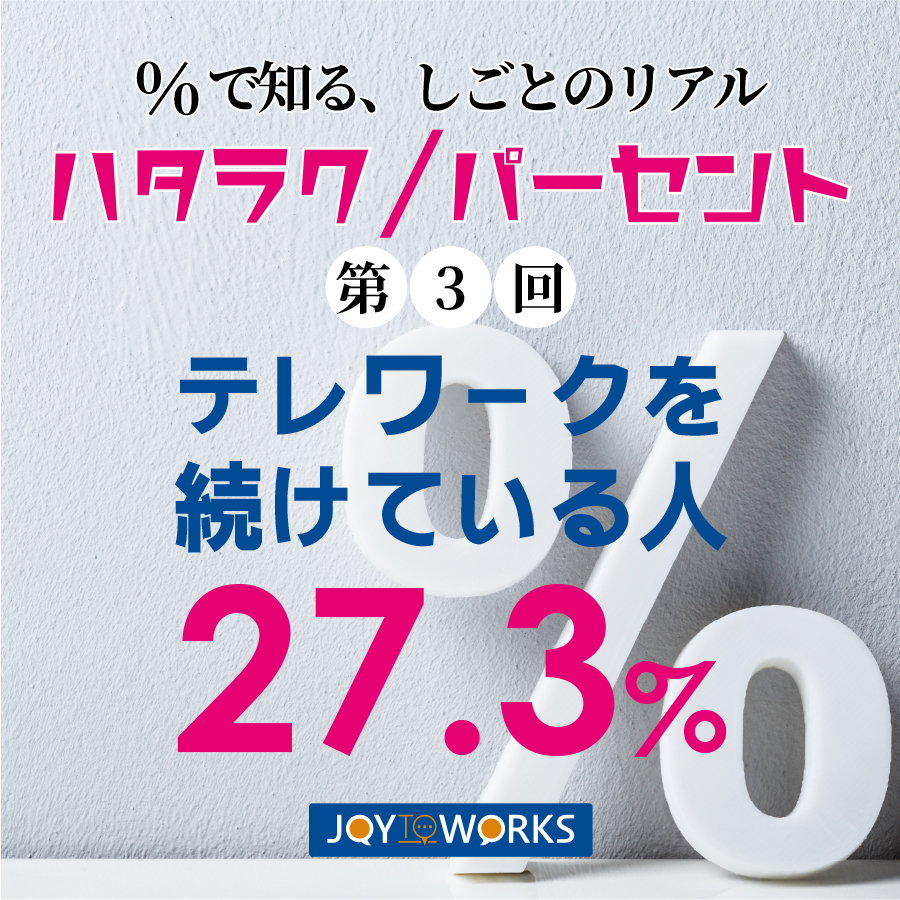

総務省「通信利用動向調査」(2022年)によれば、雇用者のうちテレワークを利用している人は27.3%。

コロナ禍直後のピーク(2020年、36.4%)からは減少しましたが、2019年の8.4%に比べれば、まだ3倍以上の高水準です。

「一過性で消える」と思われていたテレワークですが、制度整備や社員ニーズが追い風となり、一定数が定着しました。

一方で意外なのは、3割には届かない数字に落ち着いたこと。社会全体のデジタル化が進んだことを考えると「もっと増える」と予想した人も多いはずです。

つまり「みんながテレワーク」ではなく、「できる業種・企業だけが続けている」という現実が浮かび上がります。

コロナ禍直後のピーク(2020年、36.4%)からは減少しましたが、2019年の8.4%に比べれば、まだ3倍以上の高水準です。

「一過性で消える」と思われていたテレワークですが、制度整備や社員ニーズが追い風となり、一定数が定着しました。

一方で意外なのは、3割には届かない数字に落ち着いたこと。社会全体のデジタル化が進んだことを考えると「もっと増える」と予想した人も多いはずです。

つまり「みんながテレワーク」ではなく、「できる業種・企業だけが続けている」という現実が浮かび上がります。