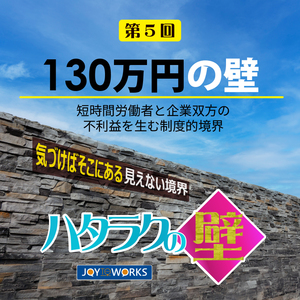

「介護離職の壁」とは、家族の介護が必要になったときに、働き続けたいという意思があっても、制度や職場の環境が追いつかず、最終的に離職を余儀なくされる状況を指します。

制度だけ見れば、日本は世界でも有数の「両立支援制度」を整えている国です。介護休業や介護休暇、時短勤務や在宅勤務制度など、法律上の枠組みは存在しています。ところが実際の現場では、「制度はあるが使えない」という声が圧倒的に多い。理由は、職場内の人手不足、代替要員がいない、休んだらキャリアが止まる、といった構造的な問題です。

つまり、介護離職の壁は「制度の不足」ではなく、「制度と現実の間に横たわる深い溝」なのです。この溝が埋まらない限り、多くの人が働き続ける道を断たれてしまいます。

制度だけ見れば、日本は世界でも有数の「両立支援制度」を整えている国です。介護休業や介護休暇、時短勤務や在宅勤務制度など、法律上の枠組みは存在しています。ところが実際の現場では、「制度はあるが使えない」という声が圧倒的に多い。理由は、職場内の人手不足、代替要員がいない、休んだらキャリアが止まる、といった構造的な問題です。

つまり、介護離職の壁は「制度の不足」ではなく、「制度と現実の間に横たわる深い溝」なのです。この溝が埋まらない限り、多くの人が働き続ける道を断たれてしまいます。