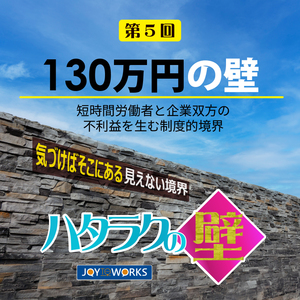

「ひとり親の壁」とは、働く意欲や能力があっても、子育てとの両立が正規雇用の前提条件と噛み合わず、安定した雇用や十分な賃金に結びつかない状況を指します。

ここで注目すべきは、当事者の多くが30〜40代の働き盛りだということです。社会にとっては経験もスキルも豊富で、本来ならば組織の中核を担える層。しかし現実には、勤務時間や突発的な休みに対応できないことで「戦力外」と見なされ、非正規雇用や低賃金労働に押し込まれてしまいます。

この矛盾は、本人にとっては「力を持ちながら報われない」苦しみとなり、企業にとっても「戦力を活かせない歯痒さ」として跳ね返ってきます。働き盛りの世代を自信を持って戦力として扱うことができない制度や環境は、社会全体にとっても大きな損失です。人材不足が深刻化する今、その力を生かせない構造こそが“見えない壁”となって立ちはだかっているのです。

ここで注目すべきは、当事者の多くが30〜40代の働き盛りだということです。社会にとっては経験もスキルも豊富で、本来ならば組織の中核を担える層。しかし現実には、勤務時間や突発的な休みに対応できないことで「戦力外」と見なされ、非正規雇用や低賃金労働に押し込まれてしまいます。

この矛盾は、本人にとっては「力を持ちながら報われない」苦しみとなり、企業にとっても「戦力を活かせない歯痒さ」として跳ね返ってきます。働き盛りの世代を自信を持って戦力として扱うことができない制度や環境は、社会全体にとっても大きな損失です。人材不足が深刻化する今、その力を生かせない構造こそが“見えない壁”となって立ちはだかっているのです。